Задания на тему: «Бактерии — доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. Бактериальная клетка. Размножение бактерий. Распространение бактерий. Раз...

Задания на тему: «Бактерии — доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. Бактериальная клетка. Размножение бактерий. Распространение бактерий. Разнообразие бактерий. Значение бактерий в природных сообществах. Болезнетворные бактерии и меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Бактерии на службе у человека (в сельском хозяйстве, промышленности)»

Показать полностьюПОЛЕЗНЫЕ БАКТЕРИИ

Термин «анаэробы» ввёл в науку французский учёный Л. Пастер, открывший в 1861 г. бактерии маслянокислого брожения. У анаэробов расщепление органических веществ идёт без участия кислорода. Бескислородное окисление происходит в клетках молочнокислых и многих других бактерий. Именно так они получают энергию для своих жизненных процессов. Такие бактерии очень распространены в природе. Каждый день, съедая творог или сметану, выпивая кефир или йогурт, мы сталкиваемся с молочнокислыми бактериями, – они участвуют в образовании молочнокислых продуктов.

В 1 см3 парного молока находится больше 3 миллиардов бактерий. При скисании молока коров получается йогурт. В нём можно найти бактерию под названием «болгарская палочка», которая и совершила превращение молока в кислый молочный продукт.

Болгарская палочка – вид молочнокислой бактерии, известный во всём мире; она превращает молоко во вкусный и полезный йогурт. Всемирную славу этой бактерии принёс русский учёный И.И. Мечников. Он заинтересовался причиной необычного долголетия в некоторых деревнях Болгарии. Мечников выяснил, что основным продуктом питания долгожителей был йогурт. Учёному удалось выделить из продукта молочнокислую бактерию, а затем он использовал её для создания особой простокваши. Он показал, что достаточно добавить в свежее молоко немного этих бактерий, и через несколько часов в тёплом помещении из молока получится простокваша.

Болгарская палочка сбраживает лактозу молока, т.е. расщепляет молекулу молочного сахара на молекулы молочной кислоты. Молочнокислые бактерии для своей работы могут использовать не только сахар молока, но и многие другие сахара, содержащиеся в овощах и фруктах. Бактерии свежую капусту превращают в квашеную, яблоки – в мочёные, а огурцы – в солёные. В любом случае из сахара образуется молочная кислота, а энергия распада молекул сахара обеспечивает жизнедеятельность бактерий. Процесс расщепления сахара без участия кислорода относят к реакциям брожения. Расщепление веществ при участии кислорода более эффективно, так как выделяется гораздо больше энергии, чем при брожении. Поскольку энергия реакций бескислородного окисления заметно меньше, чем кислородного, бактериям приходится перерабатывать б?льшие количества веществ и выделять много продуктов обмена веществ.

Болгарскую палочку относят к факультативным (необязательным) анаэробам. Это означает, что они могут использовать и кислород для окисления углеводов.

Используя содержание текста «Полезные бактерии» и знания из школьного курса биологии, ответьте на вопросы.

1) Какие условия необходимы для получения простокваши?

2) Откуда берётся энергия для жизнедеятельности молочнокислых бактерий?

3) Почему молочнокислой бактерии для получения такого же количества энергии необходимо переработать больше веществ, чем обыкновенной амёбе?

БИФИДОБАКТЕРИИ И ЛАКТОБАКТЕРИИ

Бифидобактерии и лактобактерии – это часть микрофлоры желудочно-кишечного тракта человека, способствующая полноценному пищеварению.

Бифидобактерии составляют 85–90% микроорганизмов, населяющих кишечник ребёнка. Они способствуют перевариванию сложных углеводов, так как используют их в своём обмене веществ. Эти бактерии участвуют в синтезе и всасывании многих витаминов, способствуют синтезу незаменимых аминокислот, лучшему усвоению кальция и витамина Д, что очень важно для растущего организма. Однако важнейшим свойством бифидобактерий является угнетение роста болезнетворных, гнилостных и газообразующих бактерий. Для выполнения этой функции они обладают комплексом специальных ферментов. Бифидобактерии выделяют органические кислоты, способствующие гибели болезнетворных бактерий, являются иммуномодуляторами, активизируют синтез иммуноглобулинов и интерферона.

Лактобактерии встречаются в кишечнике в меньшем количестве, зато преобладают в других отделах желудочно-кишечного тракта (в ротовой полости, желудке). Они превращают молочный сахар лактозу и другие углеводы в молочную кислоту, которая подавляет рост возбудителей острых кишечных инфекций. Кроме того, лактобактерии участвуют в обмене белков, жиров, углеводов, нуклеиновых и желчных кислот, а также усиливают синтез витаминов и гормонов. Подобно бифидобактериям, они активизируют работу иммунной системы.

Вместе с бифидобактериями лактобактерии образуют белки, обладающие свойствами антибиотиков, избирательно действующих только против болезнетворных бактерий, и активные даже в малых дозах. В то же время бифидобактерии и лактобактерии очень уязвимы. При неправильном питании они быстро погибают и развивается дисбактериоз.

Используя содержание текста «Бифидобактерии и лактобактерии» и знания из школьного курса биологии, ответьте на следующие вопросы.

1) Какова роль бифидобактерий в организме?

2) Где в организме человека встречаются лактобактерии?

3) Почему бифидо- и лактобактерии относят к прокариотам?

Верны ли следующие суждения о бактериях?

А. Клеточная оболочка бактерий образована клетчаткой.

Б. При неблагоприятных условиях бактериальная клетка образует спору.

Верны ли следующие суждения о бактериях?

А. Ядерное вещество бактериальной клетки не отделено от цитоплазмы.

Б. Бактерии размножаются простым делением клетки надвое.

Верны ли следующие суждения о бактериях?

А. Бактерии – это микроскопические одноклеточные организмы.

Б. При неблагоприятных условиях бактериальная клетка образует спору.

Верны ли следующие суждения о бактериях?

А. В бактериальной клетке нет оформленного ядра.

Б. Бактерии размножаются спорами.

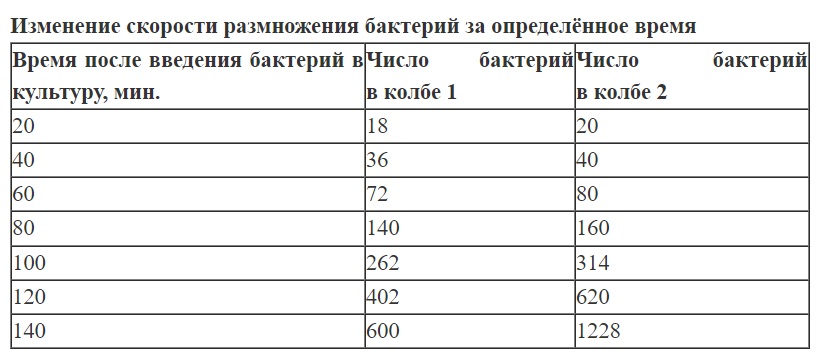

Микробиолог хотел узнать, насколько быстро размножается один из видов бактерий в разных питательных средах. Он взял две колбы, заполнил их до половины разными питательными средами и поместил туда примерно одинаковое количество бактерий. Каждые 20 минут он извлекал пробы и подсчитывал в них количество бактерий. Данные его исследования отражены в таблице. Изучите таблицу «Изменение скорости размножения бактерий за определённое время» и ответьте на вопросы.

Таблица

1. Сколько бактерий поместил учёный в каждую колбу в самом начале эксперимента?

1. Как изменялась скорость размножения бактерий на протяжении эксперимента в каждой колбе?

2. Чем можно объяснить полученные результаты?

Французский учёный Л. Пастер в XIX в. проводил эксперименты с микробами куриной холеры. Он выращивал эту культуру на специальной жидкой питательной среде. Затем учёный переносил «ядовитый бульон» на крошки хлеба и кормил ими цыплят. Через день эти цыплята погибали. Однажды цыплятам были даны крошки хлеба со старой (ослабленной) культурой бактерий. Цыплята заболели, но остались живы. Тогда Л. Пастер взял несколько новых здоровых цыплят и ввёл им и тем цыплятам, которые выжили, по смертельной дозе свежей культуры бактерий. На следующий день учёный увидел, что цыплята, ранее получившие дозу ослабленной культуры, были здоровы, а цыплята, получившие её впервые, погибли.

1. Что изучал Л. Пастер?

2. Какой вывод можно сделать по результатам эксперимента?

Верны ли следующие суждения о бактериях?

А. В состоянии споры бактерии способны переживать неблагоприятные условия.

Б. Бактерии – это микроскопические одноклеточные организмы.

Верны ли следующие суждения о бактериях?

А. Бактерии размножаются простым делением клетки.

Б. Бактерии относят к эукариотам.